新闻·产经资讯河南新乡讯(金树培)汲师,汲县师范学校的简称,史上多次改名,曾先后使用过河南省立第五师范、平原省立卫辉师范、河南省汲县师范、新乡地区汲县师范等名称。最近这30多年,先是叫新乡一师,后来叫新乡幼师,最近合并进入了新乡职业技术学院,但是大家私下里说起来还总是用传统通用的称呼——汲师。其实作为有140年历史的豫北著名学府,每一个阶段有每一个阶段的特征与辉煌,最让我魂牵梦绕的是位于卫辉城内贡院街东端城墙脚下那个当年叫做新乡地区师范学校,后来叫做新乡市第一师范学校那一段时期的学府。

我对汲师感情深,还有这么几个因素:第一,我只有这么一个母校。我没有读过中学,两个小学母校早已荡然无存;至于后来就读河南大学的函授,南京师范大学的研究生班,那都是谈不上太多母校情感的。第二,我是留校生。留校生的不同在于,原来的老师变成了同事和朋友,真正的亦师亦友,对学校的方方面面了解得更多更透彻,特别是自己对学校的发展有一份贡献。第三,我在汲师待了25年。从25岁到50岁,我最年富力强的鼎盛的人生岁月都在这里了。

时代机遇邂逅“桧柏精神”,玉成我华丽转身

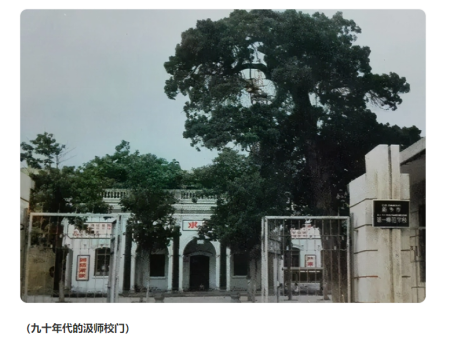

我1977年12月份参加恢复高考的第一届考试被录取,1978年4月入学汲师就读。当年第一次踏入这所学校大门,首先映入我眼帘的是一进门的那株巨大苍劲的桧柏,入学汲师,给我深刻印象的就是他,后来调离汲师时让我依依不舍回头深情凝视的还是他。据说这株古桧初植于明朝万历年间,已经有四百多年的树龄了。在我看来,这所古老学府最具有Logo性质的就是他,整个汲师的教育文化精神都可以由他标志出来,后来我把它直接命名为“桧柏精神”。

除了巨大桧柏让我肃然起敬,老师们让我钦敬莫名外,印象深的还有那古朴的学校大门(不是后来的这个),正对着学校大门居中位置的那个学校最宏大中西合璧式的的建筑(教导处等学校行政部门都在里面),特别是后面有一幢木质地板两层楼,老教师告诉我们著名历史学家范文澜先生曾经在这里居住,在这里结婚。这一切虽然都是旧的,不能像今天的大学校舍给人灿然一新的感觉,但是我们很满意,感觉这是一个古老学府,有历史积淀,厚重有内涵。

范文澜先生居住过的木质地板两层楼

入学伊始,最让我兴奋的还是这个古老学府的图书馆。图书馆虽不够宏阔轩昂,没法跟很多大学的图书馆相比,经过文革的“洗礼”,藏书也不怎么多了,但是在我看来,这已经是一个巨大的智慧宝库了。我生长于穷乡僻壤,从来没有见过这么多的书。这里藏书虽然不算太多,但是常见的古今中外的名著还是有的。“郭鲁茅”“巴老曹”们的代表作品,我都是来到这里才见到,才阅读了的。至于《神曲》《巴黎圣母院》《战争与和平》《复活》《哈姆雷特》《茶花女》《少年维特之烦恼》《欧也妮▪葛朗台》等外国名著更是在这里才读到的,这些书以前甚至没有听说过。尤其让我庆幸而收益巨大的是,我计划中师两年读完本科中文大学所有古代汉语文学类教材的想法在这里实现了,这些教材汲师图书馆里居然都有。游国恩的《中国古代文学史》(全四册),王力的《古代汉语》(全四册),朱东润的《中国历代文学作品选》(全六册),林庚、冯沅君的《中国历代诗歌选》(全四册)等等都是在这里完成阅读和系统学习的。我后来考河南大学本科函授能够以高分顺利通过,这些年来还能够用浅近的文言文为有需要的亲友们撰写碑文、墓志铭、祭文、挽联之类,就是在这时候打下来一点基础。

汲县师范图书馆

我们以高中学力通过高考进入中等师范学校,大家都觉得学校课程讲的内容太浅显(突然恢复高考,学校没有什么充分准备,连教材都没有),所以就课外拼命苦读补偿。那时候的争分夺秒,现在的青年学生恐怕是难以想象的。之所以如此,一则我们是被文革耽误的一代,极其珍视有了这样的读书机会,一个个有着高度的自觉补课学习意识;二则是被这里的老师,这里的氛围、风气,也就是被那种“桧柏精神”所熏染陶冶。

就我个人来说,作为班长,各方面我都要带头,为了不影响学习,在汲师就读的岁月中我从来没有过午休,晚上教室熄灯后,就点上自备的煤油灯(不止我一个人这样),一般是学到深夜12点左右再去就寝。还有一种珍惜时间刻苦读书的方式,全校只有我们两三个人。放暑假了,别人都返乡了,我们两三个留在学校不走,静心地读书背书。另外两位同学中间有时还回家住几天,我是唯一一个整个假期两个月都始终坚守在学校的。我把教室的桌子并起来两三排,铺上凉席,这样教室既是我学习的场所又是我的卧室了。整个教室只有我一个人,前后两大块黑板都属于我了。我整天就是昏天黑地地读啊,背呀,写呀,两块大黑板总是被我写得满满的,写了擦,擦了写。一时间,感觉好不惬意啊!

馆藏图书孤本(不外借)

还有一件事印象很深,这件事使我感觉到这所学校教风纯正,教师务实,教学导向正确。

那是一次全校规模的语文知识大竞赛,文科班多数同学都参加了,我居然得了第一名,还超出第二名不少的分数。在这里并不是为了显摆,是想说那些题目容易使我这样的人得第一名。不知道是哪位高手老师出的考题,跟任何试卷和训练材料都大相径庭。记得满分150分,没有现在各种试卷刁钻古怪,花样百出的题型,占分值最高的是这样两道题:一道题是听写60个词语(当然是还有生命力又不太常见的词语),一道题是把一篇古文,韩愈的《进学解》翻译成白话文(只有这一个要求)。

考试结果出来之后,前面这道题居然有很多同学连一半词语都写不出来,我却全部写出来了,只错了一个,我把“踌躇”写成了“抽搐”, 卷子发下来我还很委屈地说:这个不怪我呀,是主考老师没有把这个词的字音读准,那个词我会写的。后面这道题,我翻译得基本准确无误,所以接近满分,因为我平时读了很多古文,这一篇我读过的时间还不太长。就是这么两道题,让我把很多同学甩在了后面。你不觉得这样的考试评价导向是正确的吗?我至今都是赞同的,要考实在、有用的东西,直到现在我指导中小学语文教学还是坚持这样的导向。

我被母校遴选,作为那一届毕业生文科班留校直接担任中师课程的三个人中的一员,当时确实有点儿小自豪,但是更多的是压力。一个只读过小学的农村孩子,一下子要做中师的老师了,能够胜任吗?当时暗下决心:一定不能给老师丢脸,一定要对得起学生,一定要给母校做出自己应有的贡献。只有全力以赴,别无他顾。

主 编:谢文正

责任编辑:朱文艳

审 核:马荫超