尊师重教而致良师荟萃,化育出“桧柏精神”

新闻·产经资讯河南新乡讯(金树培)其实,我最想说的是老师,这里的老师,尤其是教过我的老师。见识了这里的老师之后,我明白了为什么这所学校口碑好,名气大,也明白了这里为什么会生长出来一种“桧柏精神”。

首先是这里的老教师,一个比一个有“来头”,功夫一个比一个过硬。这背后是学校领导一向很夸张地尊师重教,留下很多感人的故事。解放初期的蔺绣斋校长,听说一位1934年河南大学毕业,做过民国政府河南省教育厅督学,被视为旧知识分子的吴勉之先生学识了得,但正在开封接受“教育”,他就以自己革命功臣的身份亲自前去做工作,终于把吴老师挖了过来。

蔺校长还以自己的这种身份做过更“离谱”的事:有一位特别卓拔逸群的物理老师张冬荣,因受哥哥牵连被打成历史反革命关进监狱,蔺校长太珍惜了,硬是各方奔走让这位张老师提前六七年获得释放又来到汲师的教学岗位,到学校时还穿着囚服,是蔺校长让学校立即给他购置了正常衣服换上的。有一位在获嘉县教书的张毅生老师非同凡常,学校就想方设法去延请,我亲自听张毅生老师跟我讲过学校派一位主管食堂的曹班长赶着马车(当时是高规格的)带上食堂最好的饭菜到获嘉去接他的情景细节。有一年,已经是冬天,蔺校长的上级朋友给他送来一个西瓜,他舍不得吃,按照当时在校老师的人数切成20多块,然后双手捧着一个宿舍一个宿舍地送,老师们被感动得稀里哗啦。

77级学子傅全清(沁阳市教委主任)返校拜望恩师赵星景、张毅生

从中州大儒李时灿戊戌变法后创办经正书舍再改为经正师范学堂奠基了“经正”风气,到民国名宿樊伯釐在此供职教师、主任、校长三十年的发扬光大,一直到解放初期蔺绣斋校长们的大展宏图,这些硕彦巨擘的苦心经营,使这一师范学府形成了一种尊师重教,广揽名师的良好传统。

于是,北京大学毕业的杨旭初(鲁迅的学生)老师来了(语文),清华大学毕业的魏宇斌老师来了(地理),北京师范大学毕业的朱唳孔老师来了(数学),北京名校毕业曾留学日本做过察哈尔省政府秘书的陈显祜老师来了(化学),早年河南大学毕业的梁子新(历史)、吴勉之(语文)、樊仲芷(教育)老师来了,中国地质大学毕业的苏德方老师(化学)来了,解放初期河南大学毕业的赵星景(语文)、熊德成(语文)、薄敬文(物理)老师来了,上海某教会学校毕业的江亦多(教育,叶圣陶外甥女)来了……(莫说名牌大学,那时普通大学毕业生也是极其稀缺的)再往早里说,当年河南仅有的三位中央文史馆馆员(有史料记载当时毛泽东主席推荐的李淑一女士也未能入选,很多省份都是零入选)——卢光照、秦岭云、侯德昌,居然都毕业于这所学校,有人研究追寻发现这不是偶然的,这里有一位培养他们的共同的老师曹润苍先生(当年的上海美专毕业,刘海粟的弟子)。被称作“世纪同龄人”的中国“水彩画之父”李剑晨(1900—2002)大师,也曾在这里任教三年,是秦岭云先生的老师。

还有一批精英教师,是本校的留校生,他们很多也是出类拔萃,不亚于名校毕业的。例如,后来成长为国家著名方言研究专家的贺巍先生,成长为著名画家的李云生先生,还有徐光楹、刘永章、孔庆烨、刘福庆、席一中、雍纯德、白启龙等老师都是备受学生拥戴的好老师。

语言学家贺巍先生回母校看望班主任吴勉之老师留影

这所学校重视教师队伍的建设与发展是一贯的传统,起码延续到了我这里。这一点我有亲身感受,或者说我就是受惠者之一。可能是我在汲师就读期间勤奋苦读,成绩较好,全校作文竞赛得过第四名,语文知识大竞赛拿过第一名,加上我又是班长,毕业时就被遴选留校了。不久由于特殊原因,学校提交的分配方案被撤销了,大多数原定的留校生都没有能够留校,我是极少几个经过学校后期努力与上级交涉(当时的母校确实急缺人手)而得以留校任教的一个。我的家乡封丘,几次说想让我回封丘工作,说这样可以解决夫妻分居问题,校方闻讯很快就设法把我爱人调到了汲师,我个人没有费一点儿劲。现在想想这些,简直感觉有点儿不可思议。

还是着重说说教过我的几位恩师吧。我的班主任教我们现代文与写作的赵星景老师,教我们古代汉语的熊德成老师,教我们古文的张毅生老师,给我们偶尔代课的吴勉之(曾是中国社科院研究员语言文字专家贺巍先生的班主任)、张庆凯老师,教我们政治课的刘福庆老师,教我们地理课的孔庆烨老师,教我们体育课的徐光楹老师,教我们音乐课的席一中老师……这些老教师一个个师德高尚,专业精湛,堪称人师、经师兼具并臻。他们不仅课上得好,字写得好,学问做得好,往往还多才多艺。比如我们的班主任赵老师教学和文章圣手(汲师发表文章最多老师)之外,居然能唱京剧会拉二胡。据我所知会拉弦会唱戏的还有张庆凯、刘福庆老师等,张老师还是这方面的高手。体育老师徐光楹更是厉害,不仅体育技能样样过硬,音乐素养也不是一般的好,他能拿几个小碗倒上不同深度的水,调试出准确的1、2、3、4、5、6、7几个乐谱唱名,之后拿着两根筷子就可以演奏出很多歌曲,他还曾被中央电视台《曲苑杂坛》栏目邀请到北京面向全国演出过呢。几位语文老师的写字,在我看来个个都堪称书法家,最突出的是张毅生和张庆凯老师。总之,当时这些老师给我们年轻学子的感觉是:各个身怀绝技,真的是高山景行,仰视不可目见。就我来说现在追了大半辈子,许多都还没有追上。

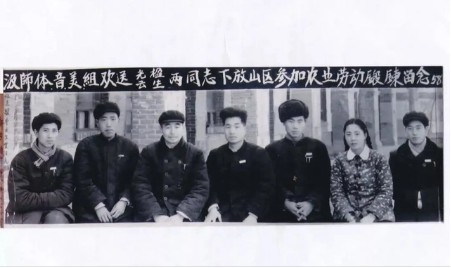

张庆凯老师(前排右三)调到新乡市教育学院任中文系主任

在如此精英的老教师带领影响之下,年轻老师个个奋起直追,也大都非常优秀,足以令人服膺敬佩。如教语文课的程怀荣、张旭辉,教政治课的王斯平,教体育课的李春田,教美术课的严明,教音乐课的张彩莲等老师也至今让人难以忘怀。

王斯平老师(后调离 任新乡市作家协会主席)

日月忽其不淹,一转眼就是40多年,恩师中的一批年长者大多先后逝去。由于我留校工作了20多年,对恩师们更加了解,感情也更深了,他们谢世的时候,我请益多联系较密切的几位,都亲往吊唁,大都写了挽联(见附件1),以表达我对恩师的尊崇和深切哀思。有的还写了悼词、碑文以及缅怀文章。其中给我班主任的挽联是这样的:

敬挽恩师班主任赵星景联:

星坠天宇,痛哉,儒雅贤达恩师何故不肯稍留片刻?

景存人间,珍也,风高节亮学子自忖足堪追慕千年!

2016年7月,我写过一个简短的《三言两语说恩师》,后来收入2019年出版的《我也写着玩儿》一书(见附件2)。其中写给刘福庆老师的是这样的:

刘福庆,政治课老师:

身材高大瘦削,多才多艺,当年相对年轻而今亦年近八旬矣。刘恩师思维深邃,长于哲学课教学,每每有真知灼见,众生皆心悦诚服。忘不了毕业茶话会上他高腔大嗓唱京剧:“磨剪子来抢菜刀……”,简短、精彩、诙谐而富于大男人气概。(撰写此文字时尚健在,2020年谢世,享年83岁)

较长时间直接教过我的文科老师几乎个个优秀,即便是没有教过我的那些理科的老师,如教化学课的陈显祜、申宪华老师,教数学课的彭京鹏、郭惠贞老师,教物理课的薄敬文、段佩荃老师等,也都是饮誉校内外的教育强人。

一个学校最核心也是最基本的要素是教师,有一个长期稳定,团结一致,师德高洁,业务精湛,既善于做经师,又善于做人师的强大教师团队,时间久了,日浸月染就可以生长出来一种风气、一种传统、一种风格、一种品位、一种文化,最后可以凝结成一种精神。古老学府汲师就是这样的,在一代又一代老领导老教师的引领带动下,这里形成了一种风清气正,精进有为,立己达人,不欲勿施,仰望星空,脚踏实地,一路奋进,永不停息的珍贵的教育文化精神风貌。我把汲师母校的这一切称为“桧柏精神”。 这种精神不仅影响着一代代老师,更是熏陶化育着一代代学子。

桧柏精神 ▪ 诗和远方

在母校这种“桧柏精神”张力效应之下,还带出来了一个优质的附属小学。长期以来汲师附小的教育教学质量起码在卫辉市都是遥遥领先,是小学生家长们追捧和优先选择的学校。汲师不断地给附属小学输送一流师资、先进的教育思想理念以及科学前沿的教育科研的经验方法;当然,附小也反哺母校,给母校师范生提供了优质的教育实习基地。母校的“桧柏精神”不仅直接惠及了一代又一代的母校教师和师范生,还直接惠及了无数的小学生。还记得当年我把自己的一个读四年级的弟弟转到了汲师附小。

愿“桧柏精神”扬名立万,泽被后学

笔者1978年4月入学,1979年9月正式留校任教,2003年9月调入高校。在长达25年又5个月的时间里,我的耳闻目睹,我的阅读思考,我的亲历体验,母校汲师这一古老的学府,给我的整体感觉就是:底蕴厚、校风实、教风纯、学风正,他真正践行了“学高为师,身正为范”这一师范院校办学的高宗大旨。我多次意识到,他的整个教育文化品性和精神风貌正如门口那棵桧柏——古朴渊邃、苍劲刚健、昂扬奋发、伟岸无畏、活力丰沛、坚守恒久、……或者说,这棵返老还童,青春焕发的桧柏就是汲师,我的母校最佳的教育精神象征!

学高为师,身正为范

可以说,这棵非同寻常的桧柏是我的心之所系,神之所向。我曾经多次在大树旁驻足良久,思绪万千……

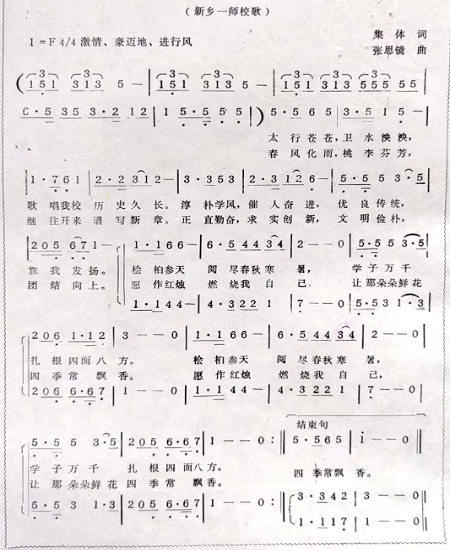

我曾经参与《新乡一师校歌》的撰写,其中“桧柏参天阅尽春秋寒暑,学子万千扎根四面八方”一句便是出于我的笔下,是我的真诚倾情表达。

我曾经带领我的学生来到树下仔细观察他,观赏他,崇敬他,描摹他。我首先拿出了自己的下水文——《古桧》(见附件3)其中有这样的文段:

……这棵树有三四层楼那么高,三个人合抱那么粗,枝虬叶茂,四季长青。粗壮的树干斜撑着巨大的树冠,像是伸向蓝天的巨掌;稍向门外倾斜的身姿,又像向来宾俯首致意。

…………

树干充分显示了大树的古老,但你只要抬头往上看看,就会惊奇地发现,尽管是在冬天,树冠竟是那么苍翠蓊郁,生机勃勃,令人想起“返老还童”、“焕发青春”、“老当益壮”等美好的字眼。再看看附近崭新的教学大楼,整洁美丽的校园,似乎这株古树也在跟着时代的步伐前进。

…………

为了永远感恩母校,永远铭记“桧柏精神”,我曾经为古桧写过一首《西江月》(见附件4)。其中有句子云:一矗参天桧柏/千年学府春风/古今历尽望星空/最是功勋见证。

乱曰:

整个汲师的所有教育、文化蕴含可以概括为“桧柏精神”,这种精神将伴随我的终身。我希望,我衷心祝愿这一“桧柏精神”永远屹立在中原大地上,永远屹立在中国的教育原野上,如春风化雨,沐沃出一代代绝色桃李!

主 编:谢文正

责任编辑:朱文艳

审 核:马荫超